tech-主动滤波器(7):频率变换(2)

在上一节中,我们讨论了频率变换的工程直觉。简而言之,频率变换的核心准则只有一条:

零频点应映射到新的零点,无穷频点应映射到新的极点。

基于这一原则,我们通过直觉推导了从低通滤波器到其他类型滤波器的映射关系。然而,这些推导仅能得到“成正比”的关系,属于必要但不充分条件。

本节将进一步探讨纯LC电路的实现特性,并给出充分性证明。

特勒根定理(Tellegen’s Theorem)

在深入分析任何网络之前,我们先引入特勒根定理,为后续推导提供新的数学工具。

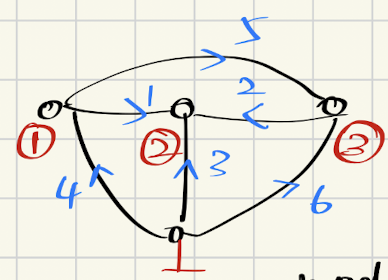

考虑如下图所示的网络,底部节点接地,各节点已标注电压与电流。每条支路可包含任意被动或主动元件,且可能为线性或非线性。

我们约定如下:

- 电流方向:流入节点为正,流出为负。

- 电压极性:高电位端为正,低电位端为负。

首先,我们可在节点1、2、3建立KCL方程,或用矩阵形式表示:

$$\begin{bmatrix}

-1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 \\

1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\

0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 1

\end{bmatrix} \begin{bmatrix}

i_1 \\ i_2 \\ i_3 \\ i_4 \\ i_5 \\ i_6

\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}

0 \\ 0 \\ 0

\end{bmatrix} $$

记为 $\textbf{A}\textbf{I} = \textbf{0}$。

这一关系总是成立,否则电流将无故产生或消失,违背物理定律。$\textbf{A}$ 的每一行对应一个节点的KCL,每一列对应一条支路的电流方向。

定义支路电压(Branch Voltage)为第n支路的电压,例如支路1的电压为 $V_1 - V_2$。构建支路电压向量,满足:

$$ \textbf{V}_B = - \textbf{A}^T \textbf{V} $$

以本例验证:

$$\textbf{V}_B=\begin{bmatrix}

V_1 - V_2 \\

-V_2 + V_3 \\

-V_2 \\

-V_1 \\

V_1 - V_3 \\

-V_3

\end{bmatrix} = -\begin{bmatrix}

-1 & 1 & 0 \\

0 & -1 & 1 \\

0 & 1 & 0 \\

1 & 0 & 0 \\

-1 & 0 & 1 \\

0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix}

V_1 \\

V_2 \\

V_3 \end{bmatrix}

= -A^T V $$

由能量守恒,有:

$$ \textbf{V}_B^T \textbf{I} = 0 $$

或展开为:

$$ \sum_k v_{bk}i_k = 0 $$

证明如下:

$$

\begin{aligned}

\textbf{V}_B^T \cdot \textbf{I} &= (-A^T \textbf{V}_B)^T \cdot \textbf{I} \\

&= -\textbf{V}_B^T A \cdot \textbf{I} \\

&= -\textbf{V}_B^T \cdot \textbf{0} \\

&= 0

\end{aligned}

$$

上述推导基于KCL和KVL,并未假设元件类型或线性特性。特勒根定理进一步指出,即使支路电流和支路电压分别对应不同网络的元件,这一广义能量守恒关系依然成立。

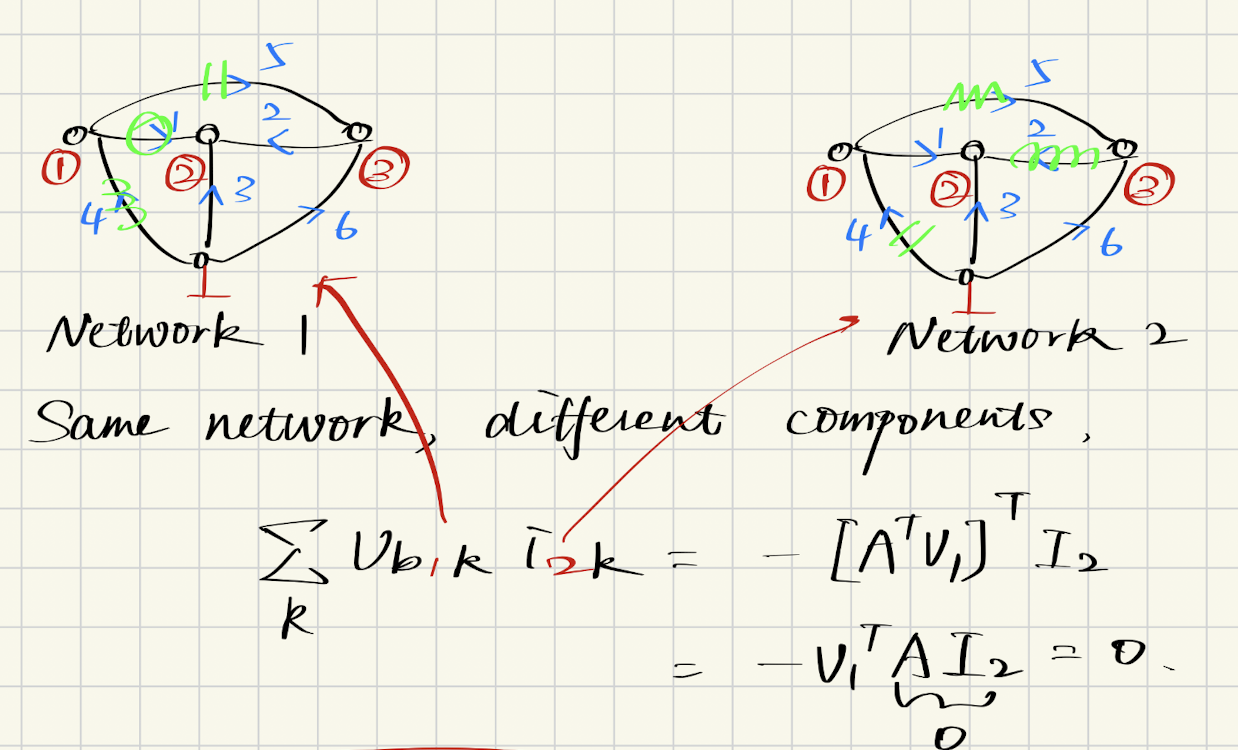

考虑如下两个网络,A与B实现方式完全不同,A可能由电容、电感组成,B则可能包含主动源或其他元件。

同样有:

$$

\begin{aligned}

\sum_k{v_{b1k}i_{2k}} &= - [A^T \textbf{V}_1]^T \textbf{I}_2 \\

&= - \textbf{V}_1^T A \cdot \textbf{I}_2 \\

&= - \textbf{V}_1^T \cdot \textbf{0} \\

&= 0

\end{aligned}

$$

这一结论极具普适性,表明只要网络结构相同,无论元件如何分布,广义能量守恒都成立。该定理适用于任意线性或非线性电路。

对于感性元件,功率定义为 $P = VI^*$,因此可得:

$$\textbf{V}^T_B \textbf{I}^* = \sum_k v_{bk} i_k^* = 0 $$

LC网络的极点与零点

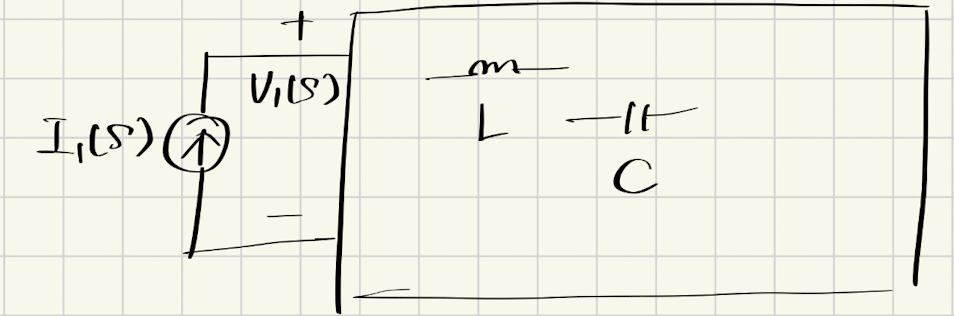

考虑一个仅由LC元件组成的无损耗网络:

由能量守恒,有:

$$

\begin{aligned}

|I_{1}(s)|^2 Z(s) &=

\sum_{\text{All L and C}} v_k(s) i_k^*(s) \\

&= \sum_{\text{All L}} s L_k i_k(s) i_k^*(s) + \sum_{\text{All C}} \frac{1}{sC_k} i_k(s) i_k^*(s) \\

&= \sum_{\text{All L}} s L_k |I_k(s)|^2 + \sum_{\text{All C}} \frac{1}{s C_k} |I_k(s)|^2

\end{aligned}

$$

令 $I_1(s) = 1$,则

$$

\begin{aligned}

Z(s) &= \sum_{\text{All L}} s L_k |I_k(s)|^2 + \sum_{\text{All C}} \frac{1}{sC_k} |I_k(s)|^2 \\

&= \sum_{\text{All L}} s P_1 + \sum_{\text{All C}} \frac{1}{s} P_2

\end{aligned}

$$

其中 $C$, $L$, $|I|^2$ 均为正实数,因此 $P_1, P_2 > 0$。

由此可得两点结论:

- 若频率变量 $s$ 为实数,则 $Z(s)$ 也为实数。

- 若 $s$ 有正实部,则 $Z(s)$ 的实部也为正。

我们将满足此性质的函数称为正实函数(Positive Real Function)。即对于仅含L和C的网络,有:

$$

\Re{[Z(s)]} \begin{cases} > 0 \text{ if } \Re[s] > 0 \\ = 0 \text{ if } \Re[s] = 0 \\ < 0 \text{ if } \Re[s] < 0

\end{cases}

$$

复变函数的极点行为观察

观察复变函数在极点附近的行为。以 $\frac{1}{s - p_1}$ 为例,在极点 $p_1$ 左侧,函数实部为负;在右侧,实部为正。

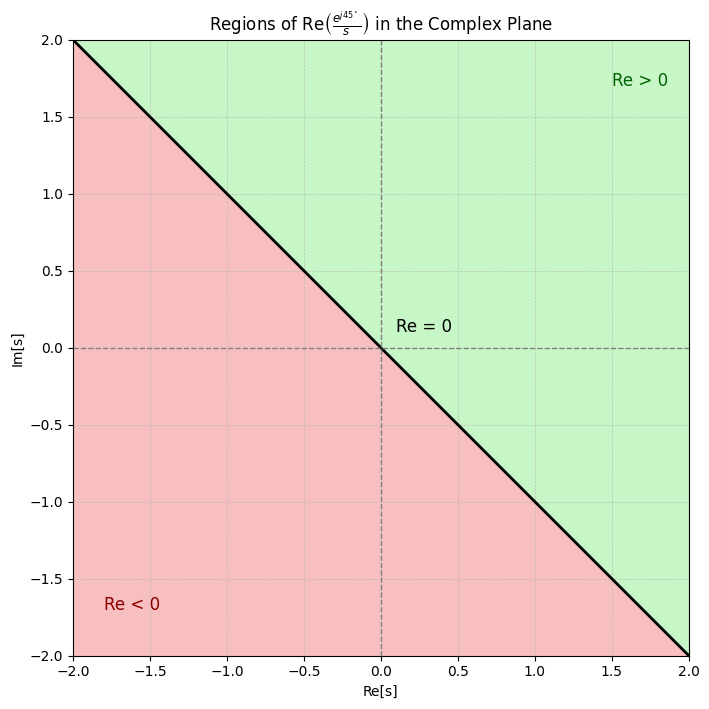

若引入带有相位的留数(Residue),则分界线会随留数相位旋转。例如,绘制 $\frac{\angle 45^{\circ}}{s}$ 的实部分布:

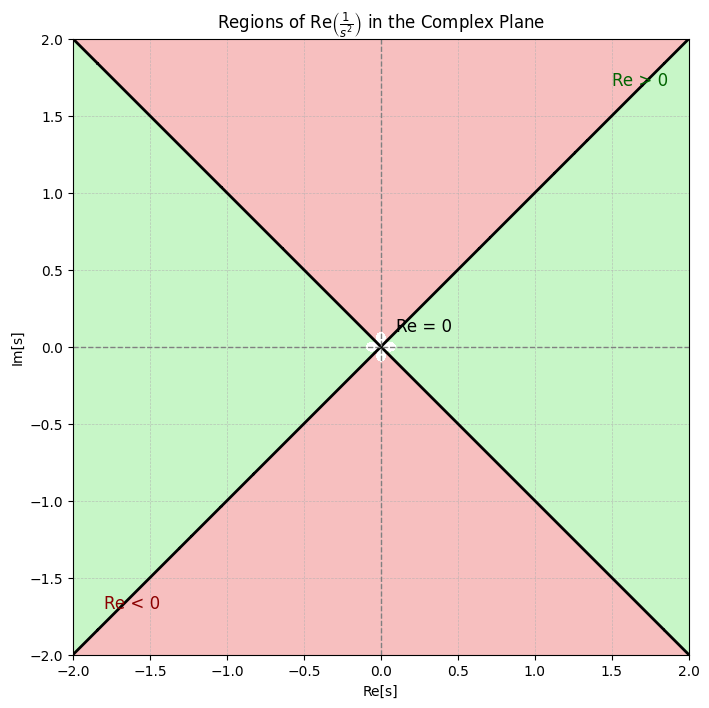

若极点为重复极点,如 $\frac{1}{s^2}$,其实部分布如下:

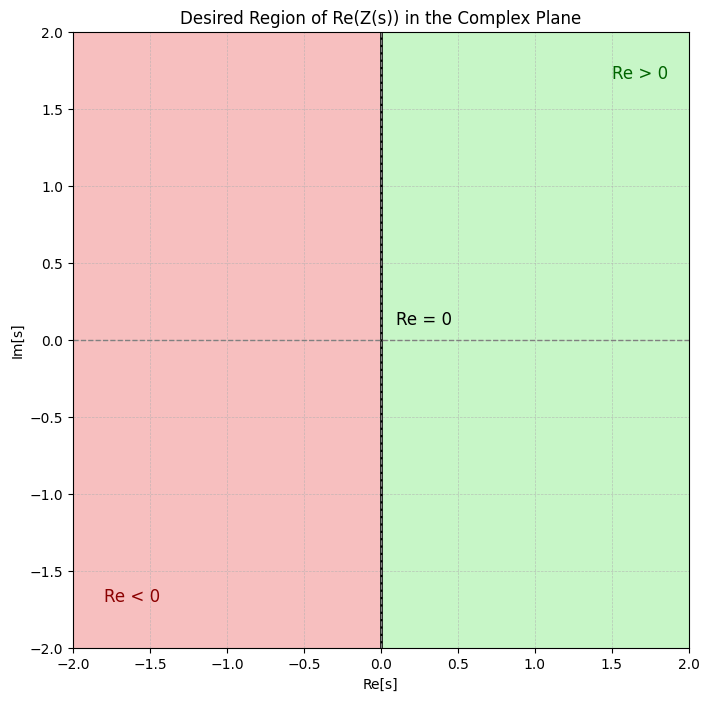

而我们期望的函数实部行为应如下图所示:

因此,为使函数实部符合预期,需满足以下条件:

- 无左半平面极点,否则分界线将不在虚轴。

- 无右半平面极点,同理。

- 虚轴上的极点必须为简单极点(重数为1),否则分界线将非对称分割复平面。

- 留数必须为正实数,否则分界线将发生旋转。

此外,实系数函数的极点必以共轭对出现。上述讨论对导纳同样适用,因此零点也满足类似约束。

下一节将进一步探讨LC网络在虚轴上的零极点分布。